紀念 | 葦岸逝世二十周年:唯善意不可征服

葦岸,詩人、散文家,原名馬建國,1960年1月生于北京昌平北小營村,1999年5月19日因病離世,終年三十九歲。作品有散文集《大地上的事情》《太陽升起以后》《上帝之子》《最后的浪漫主義者》等。有論者稱,“葦岸是一個有獨特價值、思想深邃、影響廣泛的散文作家,他一生關注大地上的事情,將自然萬物融入創作,其風格嚴謹、克制、謙卑而充滿赤子深情”,時至今日,葦岸仍影響著活躍在文壇上的很多作家和詩人。

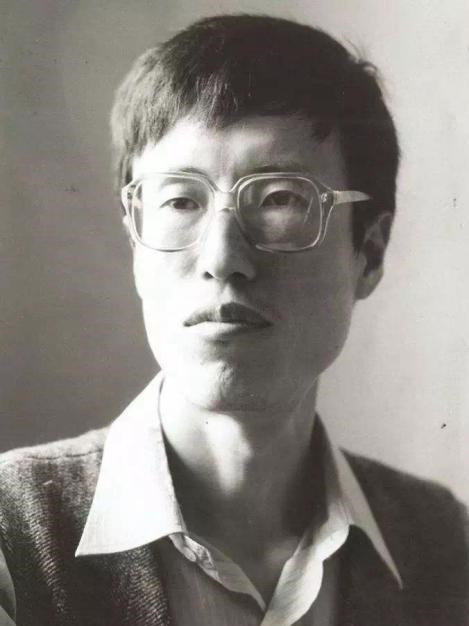

作家葦岸 資料照片

“葦岸長得高高大大,但是他在公共場合非常低調,從來悄悄坐在后排,只不過,輪到他發言的時候,他一下子就能引起所有人的注意。葦岸的語速非常緩慢,緩慢到仿佛要為每個字、每個詞、每句話負責的地步,他在為人為文的時候也確實是這樣的。”這是《世界文學》主編、翻譯家高興對葦岸的印象,擁有和高興一樣感受的人不在少數,張守仁、徐剛、汪劍釗、周新京、馮秋子、楊葵、顧建平、周曉楓、寧肯、袁毅、興安、徐迅、孫小寧、凸凹、羅雪村、陳玲、哈森、包貴敏、張志敏、魯太光、張杰……他們或是新時期散文界的代表人物,或是知名的詩人、編輯、作家,或是出色的文學組織工作者,或在出版業、傳媒業頗有成就,但當他們聚在一起時,他們會說:“我們都是葦岸的朋友。”

《未曾消失的葦岸——紀念》,廣西師范大學出版社出版

5月19日,適逢葦岸逝世二十周年,由作家馮秋子主編、廣西師范大學出版社出版的《未曾消失的葦岸——紀念》一書在北京SKP RENDEZ-VOUS書店首發,文集共收錄紀念文章五十余篇。葦岸的親人、摯友和讀者百余人,共同追憶葦岸的一生與創作,共同緬懷葦岸的真摯與善意。

與會者為葦岸默哀一分鐘

蔚藍色天空的黃金

1995年,葦岸和朋友黑大春、興安一道,編選了后來在文壇影響深遠的三卷本文學選本《蔚藍色天空的黃金》,葦岸是散文卷的編輯,也是全書序言的作者。“蔚藍色天空的黃金”一名來自俄羅斯詩人安德烈?別雷的同名詩集,通譯為“藍天澄金”,選本譯名突出了“蔚藍”與“黃金”的色彩對比,同時更具空間感。黃金是太陽的代稱,在蔚藍色的天空中獨立高懸,安德烈?別雷的詩集中正有《太陽》一詩,詩人寫道:

太陽溫暖人心

太陽企求永恒的運動

太陽是永恒的窗口

通向金色的無窮

玫瑰頂著金色的發叢

玫瑰在溫柔地顫動

一道金色的光線刺進花心

紅色的暖流溢滿全身

貧乏的心中只會惡念叢生

一切都被燒光砸扁、一個不剩

我們的心靈是一面鏡

它只反映赤色的黃金

這是撲面而來的俄蘇文學氣息,也是典型的葦岸鐘愛的文字。葦岸以散文家行世,但在此之前他是一個詩人。詩人、翻譯家汪劍釗認為,葦岸的散文創作實際上是將詩歌變換了形式,把詩的思想用散文化的語言表達出來,整體的文字非常簡約、準確、生動又充滿智性。汪劍釗說,俄蘇文學的傳統和托爾斯泰的精神遺產在葦岸身上散發光芒,托爾斯泰勿以暴力抗暴力的思想被葦岸所繼承,他深信“一種惡的方式不可能清除惡,只有用善、柔的東西才能消解它”。如同葦岸自己所說,在他閱讀、寫作對面的墻上,掛著兩幅肖像,分別是列夫?托爾斯泰和亨利?戴維?梭羅,“由于他們的著作,我建立了我的信仰”。

詩人、翻譯家汪劍釗

葦岸侄子馬躍龍

在《蔚藍色天空的黃金》(散文卷)中,收錄了葦岸的一篇創作談,他談到自己愿意成為一個世界的“觀察者”,即闡明世界精神、宣揚新的真理的人。葦岸崇尚古典的、質樸的、自然的情懷,他對現代社會中的“消遣與放縱”深感不適。追思會上,葦岸的侄子馬躍龍回想起叔父生前曾說自己是不太適應時代的人,疾病可能是命運的安排,把他留到了90年代,沒有進入新的世紀。“但有人說一個人死亡會出現在三個時候,他去世的時候、他下葬的時候和世界上沒有人記得這個人的時候,今天是叔叔葦岸去世二十周年,有這么多人共同完成這本書,到現場紀念他,可見他并不是在上世紀就去世了,而是一直活到了今天,活在了他的文字里。”

《未曾消失的葦岸》一書主編、作家馮秋子

“為什么這么多人對葦岸的作品傾注很大熱情?因為葦岸是值得的。葦岸不僅僅在人格上具有感染力,他的寫作實踐也繼續鼓勵著我們對文學保持信任,保持投入,保持觀察、探索的勇氣、力量和責任。”《未曾消失的葦岸》一書主編、作家馮秋子是葦岸生前好友,為這部書的組織、編選耗費了很大的精力,但她認為,這一切都是值得的。“把早逝的兄弟葦岸的作品最大限度地呈現好,使讀者在今天海量的閱讀里能夠比較出什么樣的文學創作是好的,什么樣的文學作品和人文努力和這個時代相關,什么樣的藝術創造和人往前的行走相向、相映襯,葦岸就是這樣一個值得探討、具有審美價值,促動了社會神經的作家。”

對比葦岸和王小波,作家、編輯興安很有感觸,“他們倆都是九十年代離世的北京作家,但是王小波相對熱一些,葦岸相對孤寂一些。”在興安眼中,王小波是一個現實主義者,他對現實充滿了批判充滿了斗爭,這種批判迎合了這個時代,迎合了這個時代大眾喧囂的心理,而葦岸提倡自然主義色彩的有節制的生活,在充滿欲望的現代化社會中不受歡迎。興安認為,葦岸的寫作和為人相一致,他是一個善意的大地書寫者和守護者,他活在每個人的心中。

未曾消失的葦岸

與馬躍龍、馮秋子的感受一致,葦岸的朋友們認為,二十年來葦岸從未真正地走遠過,他始終是一個未曾消失的人,影響著他們的人生與創作。

“今天既是一個莊嚴的日子,也應該是一個快樂的日子,很少有人能做到離世二十年后還讓一群人對他念念不忘,這對葦岸來講確實是上天的獎賞。”葦岸去世后,作家寧肯常和朋友們談論起他,在寧肯看來,精神散漫的人往往讓人感覺“魂不守舍”,但葦岸給人的感覺是“舍不魂守”,從他的文字中能夠清晰地看見一個內心無比安靜的人,“仿佛有一種光照到我心里,讓我的內心也有神在守候。”

作家寧肯

葦岸患病后,某一天突然給寧肯打來電話,請寧肯陪他一起找一塊墓地。“我很快就帶他去了,找到一塊山清水秀的地方,那也是我父母下葬之處,”寧肯說,這種陪朋友同看墓地的經歷實在太罕見,他們當時甚至在墓園外拍了一張合影,仿佛那就是黃泉的渡口,“葦岸最后面對死的時候,就像面對生一樣,讓我感到好像在死后他還會有很長的生命。”

得知自己將要不久于人世,葦岸組織了朋友們一起去草原游玩,回想起那次旅途,作家周曉楓覺得這是“一個特別有勇氣的人才能選擇的告別方式”。隨著時間的沉淀,周曉楓對葦岸的認識不斷加深,“我三十歲的時候從未想到葦岸會對我一生有非常重要的影響,而現在快五十歲了,我確認并深信了這一點。”在周曉楓看來,《蔚藍色天空的黃金》一書直接影響了她寫作審美的判斷和寫作方向的選擇。該書組稿時。周曉楓的作品曾經入選,但刊印前又拿掉了。“葦岸很誠懇地告訴我,如果選15個作家會有我,但選10個就只能舍棄,”這種真誠讓周曉楓難忘,“我那時候是伙伴中最小的,寫得稚嫩,文字有很多問題,包括題材的局限。葦岸對我來講不僅是一種寫作方式和審美方式的影響,他為人的誠懇在當年和今天都很稀有。”

作家周曉楓

活動現場上,周曉楓的眼眶紅了又紅,她說,葦岸的創作產量很少,就像一株植物在一個很小的空間里緩慢地努力地生長。植物無法狂野地到處奔行,但可以年年生長年年發芽,同樣,一個人只要在親人的記憶里活著就沒有真正的死去,一個寫作者只要在讀者的懷念里活著,他的文字就在安靜地開花。“懷念是個最安靜的動詞,因為持續一生的傷感隱藏在這種安靜里。”

《太陽升起以后》,葦岸著,中國工人出版社2000年出版 資料照片

1999年5月18日,葦岸逝世的前一天,詩人林莽和作家寧肯去葦岸家中探望。林莽說,當時葦岸躺在床上已經很沒有力氣,整個人很消瘦,但葦岸鄭重地把自己重新校正過的《太陽升起以后》交給他和寧肯,而這也是林莽讀得最細的一本散文集。

在追思會現場,林莽無比深情地說,“時光一晃竟已過了20年,葦岸,活在我們心中的好兄弟,你可知道當年一些美好的事物已經消失,包括你熱愛的那片青青的麥田。朋友們大多已兩鬢染霜,時間無情,你心中的農耕文明與我們相距得更為遙遠,人心和世界都在變,這世上的偽裝五顏六色令人眩暈,我們常需透過迷霧仰望古老的信念。有一些最質樸的道理如同你那些簡潔的文字一樣令我們在警醒中無限懷念。當我們回首遙望,那條流經了多少世紀的文學之河正滔滔而來,你已匯入其中令我們欣慰。在質樸、真誠、明亮以及透徹的心靈之路上我同你一樣,一直認真地呵護著生命的朗月清風和靈魂之火的小小的本原。葦岸,有時我會翻開你的書頁,在那些字里行間我依然能聞到陽光、青草、溪水、麥田和泥土的味道,它們溫潤沉甜,散發著撫慰身心的光芒。”

活動現場

唯善意不可征服

當群體把同一種評價用于不同的個體時,顯而易見,這些獲得了相同稱謂的人們具有某種共性,他們身上流淌著同樣的情感,接續著來自同一母體的精神血脈。“大地之子”——有人用這樣的定語總結葦岸的創作,其實類似的修辭早已屢見不鮮,魯迅、沈從文、趙樹理、沙汀、艾蕪、汪曾祺……中國現當代文學史上的諸多名家都曾被勾連起和大地的親緣關系,這并不令人感到意外:每個人從大地上出生,又從大地上入殮,從鮮活的生命到冷靜的骨殖,大地是人類的終極命題。但作為一種評價方式,“大地”便從漢語的日常語詞中超拔出來,成為我們在浩蕩的歷史秩序中可以共同確認的歷史感。對于葦岸來說,他的文學世界渾然一體,大地意味著什么,天空就意味著什么,太陽就意味著什么,把他所有的文學景觀統攝到一個基點,那便是涓涓流淌又博大深邃的善意。

葦岸在世時,和海子、顧城、食指、樹才、王家新等詩人有著深厚的友誼,“我伯父那時會突然敲開葦岸先生的家門,一起聊文學,”海子的侄子查銳在追思會現場回憶道,海子去世前五天,還曾專門拜訪過葦岸,海子去世后,葦岸非常痛惜,在五年內寫過三篇紀念文章,分別是《懷念海子》《海子死了》《詩人是世界之光》,在這些文章中葦岸提到,影響他一生的名著《瓦爾登湖》就是海子推薦給他的。

《瓦爾登湖》

《瓦爾登湖》是葦岸一生中最重要的精神資源之一,書中有關人與自然的相處方式深刻影響了葦岸的人生選擇。在近代以來的倫理價值中,人與世界的關系重心在于處理人與人、人與社會之間的關系,而《瓦爾登湖》《沙鄉年鑒》等著作,號召現代人返回“人之為人”的原點,重視人與土地、人與自然的關系,提倡保護大地的多樣性、豐富性,對待世間一草一木如同對待自己生命般珍惜愛護。

編輯家張守仁

對自然的敬畏造就了葦岸性格上至純至大的善意,編輯家張守仁說,葦岸敬畏大自然,他對工業文明帶來的污染和喧囂深感痛惜,他熱愛的是大地上的普通事物,他書寫蜜蜂、螞蟻、喜鵲、麥子、農田、二十四節氣,從字里行間都能讀出葦岸從容、寧靜和緩慢的氣質,以及根植心底的善意。葦岸曾寫道,“我覺得真正的作家或藝術家,應該通過其作品,有助于世人走向‘堯舜’或回到‘童年’。”在他看來,生命不是純粹的功能,堅守良心、操守和理想是精神富足的基礎。

《世界文學》主編、翻譯家高興

“這是一個需要呼喚善意的時代,一個需要呼喚誠實和赤子之心的時代,在這樣一個時代中,葦岸可能會支撐著我們不斷地走下去。”高興明白葦岸和梭羅的內在聯系,1998年葦岸的散文《我與梭羅》發表在《世界文學》,這篇文章即源自高興的約稿。“當時我對葦岸說,以你對梭羅的認識和感情,應該寫一篇,他欣然答應。”葦岸特別認真細致,在整整一年之后交稿《我與梭羅》,“現在想到這件事我有些內疚,因為最終發表在雜志上的文章已經和最初有所不同,我們征得他的同意之后刪去了一些數據和注釋,但是那么多年過去了,回頭想想我的做法有失妥當,因為葦岸想以那種更細微的方式來表達他對梭羅的熱愛,這種心意我沒有幫他達成。”

詩人、翻譯家樹才

這種善意更體現在葦岸與朋友的情誼上,詩人、翻譯家樹才回憶道,葦岸在病中曾聯系他,請他翻譯法國詩人弗朗西斯?雅姆的《十四種祈禱》,在自己離世的時候念誦。“他告訴我遺體告別時要念《為他人得幸福而祈禱》,在骨灰撒入麥田的時候要念《為同驢子一起上天堂而祈禱》。葦岸對朋友的在乎是我所有朋友中獨一無二的,這種友誼最深刻的善意就是對自己在乎的生命的關注,有時候他對我們超出了家人,他把我們看成家人之外的家人,文學的家人。”

評論家魯太光

評論家魯太光說,日常的文學史的研究往往是做加法,但有時也應該做一點減法,“因為做減法更能衡量一個作家的重量。如果我們把中國的當代文學史減去葦岸或者從當代的散文史減去葦岸,我覺得我們的文學史會變輕,我們的散文史會失重,因為葦岸是不能被稱量的,他自己就是一種法度、一種標準、一種度量衡”。

二十年過去了,北小營村葦岸家的田地已經不在,魚尾紋和白發也爬上了當年那群小伙伴的臉龐,但葦岸仍未被大家遺忘,他會永遠活在讀者的心中,因為疾病可以帶走一個人的生命,卻帶不走人群的記憶,故紙堆和偽道學終究會被時間淘洗,但真誠和愛與世長存,世事輪轉不休,唯善意不可征服。

(攝影:陳澤宇、王振垚,部分資料照片來自網絡)