揭示英語文學史中的性別角力 還原被“抑止”的女性寫作 ——徐蕾、但漢松對談新書《如何抑止女性寫作》

去年,由三輝圖書出品、南京大學出版社出版的《如何抑止女性寫作》引起了不小轟動。該書初版于上世紀八十年代,雖說已經過去近四十年,其價值卻依舊未減。書里充滿真知灼見的觀點即便今天讀來依然讓人振奮。作者喬安娜·拉斯通過模仿文學評論中的慣用論調,深刻剖析女性書寫面對的結構性暴力,由此還原了被壓抑的女性作家的聲音。

活動現場(從左到右:劉慧寧、徐蕾、但漢松)

5月22日,題為“英語文學史中的性別角力——《如何抑止女性寫作》對談”的活動在南京萬象書坊舉行。南京大學英語系教授徐蕾、但漢松,在南京大學出版社編輯劉慧寧的主持下,與大家一同分享了閱讀感受,并以當下文學研究的視角引導現場聽眾解讀英語文學史中“抑止女性寫作”的潛在傳統。

一份“抑止女性寫作”的“罪名清單”

《如何抑止女性寫作》在豆瓣的評分高達9.0分,這讓編輯劉慧寧既感意外又覺得在意料之中。她談到,“這本書的作者——美國科幻作家喬安娜·拉斯——以豐富的例證和反諷的筆調告訴我們,女性在寫作的道路上遭遇了怎樣的抑止。”作為英語系學生,劉慧寧在求學之時便已經深諳女性寫作與男性寫作的區別,并且明了文學正典偏愛男性文學的傳統。不過對于男權社會“抑止”女性寫作的具體路數,她還是知之甚少。在編輯《如何抑止女性寫作》的過程中,她對此有了更多深入的了解,并深有感觸。

《如何抑止女性寫作》中文版書影

劉慧寧對書里提到的英國作家夏洛蒂·勃朗特和美國作家蒂莉·奧爾森(Tillie Olsen)因為女性身份被 “抑止”寫作的例子印象深刻。夏洛蒂·勃朗特曾把自己的詩作寄給英國浪漫派詩人騷塞(Robert Southey),滿心期盼對方能反饋有價值的答復,結果卻只收到一句嚴厲的批評:“文學不能成為女人一生的事業,也不應該是。”蒂莉·奧爾森更是寫下她的“作品死了”的原因,無他,僅僅是“做完家務,照顧好丈夫和孩子后,就經常筋疲力盡,常常有寫作的沖動,又常常失去。”

徐蕾在現場也列舉了一些被男性作家遮蔽的女性寫作案例,這些女性作家無一例外都與男性作家有著親緣關系。比如F.S.菲茨杰拉德的妻子澤爾達·菲茨杰拉德其實也是優秀的小說家,這一點很少有人知道。據她的傳記作家考證,F.S.菲茨杰拉德曾經多次剽竊妻子的作品。湖畔詩人華茲華斯的妹妹多蘿西·華茲華斯與哥哥一樣也是詩人,但她的詩長期湮沒無聞,遮蔽在哥哥的光輝之下。還有約翰·穆勒,在1869年發表的一篇重量級文章《婦女的屈從地位》(The Subjection of Women)里,公開承認他的不少觀點受益于已去世10多年的妻子哈莉特·泰勒·密爾。

喬安娜·拉斯

《如何抑止女性寫作》里滿是類似夏洛蒂·勃朗特或澤爾達·菲茨杰拉德這樣女性寫作被“抑止”的例子。可以說,整本書都在列舉西方父權制下女性寫作遭到“抑止”的罪名清單。這些清單讓徐蕾感到“振聾發聵”,她自問女性的寫作是否真的遭受過這么多重重阻力。當把書放回到上世紀八十年代初的歷史場域進行審視,她確實感受到了當時西方女作家所承受的壓力,而這份壓力超出當代中國讀者的想象。“不是所有的女性作家都會被壓抑、被淹沒。”徐蕾由此建議重新看待“剝奪作者身份”的標簽。“我不知道F.S.菲茨杰拉德從他妻子那里剽竊東西的時候是怎么想的,但這客觀造成了傷害。在約翰·穆勒的身上,我們看到了另一種情形,他在妻子去世10多年后還依然認可妻子的貢獻。”

此外,“美女作家”“美男作家”等也是大眾媒體為增加營銷賣點、經常貼在作家身上的標簽。美國的評論家伊蓮·魯本(Elaine Reuben)曾提到 “用來評判女性知識分子的一個標準是她的身材、她的頭發、她說臟話的本事”。這是書里第四條“詆毀作者”的內容。徐蕾認為,這類贊譽分散了讀者對于女作家藝術創造力的注意力,在某種意義上詆毀了作者本身的藝術價值和創造性力量。

強烈的情感傾向影響判斷

在閱讀《如何抑止女性寫作》的過程中,但漢松明顯感到“強烈的腎上腺飆升的刺激”。他好奇喬安娜·拉斯從哪里找來這么多罪證,將書變成一個“罪證的倉庫”。他認為,拉斯羅列罪證的舉動展示出一種強烈的情感傾向,這種傾向影響到了她的判斷。最明顯的例子是她對美國藝術史學家琳達·諾克林(Linda Nochlin)一篇著名文章《為什么沒有偉大的女性藝術家?》(Why Have There Been No Great Women Artists?)的批判。琳達·諾克林原本僅僅陳述類似“沒有女性藝術家可以跟米開朗琪羅或者倫勃朗、塞尚、畢加索這些人相提并論或者勢均力敵”之類的事實,卻被喬安娜·拉斯揪住不放,在書里展開了脫離語境的攻擊。

“這么一篇進步的、帶有女權主義色彩的文本,竟然在書里被喬安娜·拉斯拿出來當靶子打。”但漢松覺得很荒謬,“任何一位讀者如果把琳達·諾克林那篇非常長的論文讀完,都會明白諾克林‘不是在說一個不爭的事實’,她恰恰指出‘沒有偉大的女性藝術家’是我們很多人假定的事實。其實‘偉大’這個概念需要被重新定義,‘天才’這個概念需要被解構……諾克林不是詆毀或者貶低女性,而是對當時的藝術生產的物質環境做了非常好的分析。”

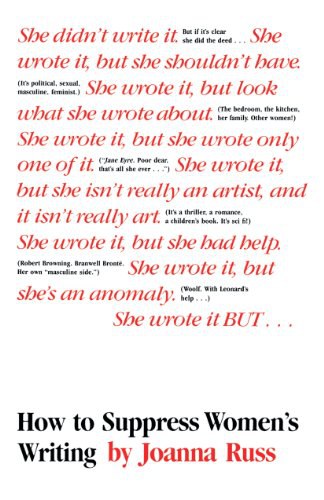

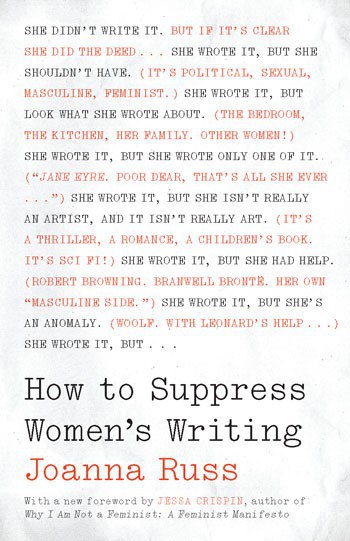

但漢松由此調侃到,拉斯肯定提前積攢了很多證據,從而能讓她在寫書時“左右逢源”。要知道,拉斯寫作該書的80年代還沒有谷歌這類能夠輕易檢索信息的工具。他開玩笑說,《如何抑止女性寫作》算得上一本少有的、作者提前把營銷文案寫好的書。“這些文案放在封面,書就可能賣上2萬冊。”到底是什么樣的文案,能有這么大的商業價值?原來在初版和2018年新版的圖書封面上,羅列著各式“抑止女性寫作”的陳詞濫調。這個封面設計在歐美社會平臺引發過諸多熱議,中文版封面特意保留這個創意,也是一個亮點。

《如何抑止女性寫作》1983年版封面

《如何抑止女性寫作》2018年版封面

《如何抑止女性寫作》中文版封面

她沒有寫。/她寫了,可她不該寫。/她寫了,可你們看看她寫的啥呀。/她寫了,可她算不上真正的藝術家。/她寫了,可她就寫了這么一部。/她寫了,只是因為勉強的原因才顯得有趣。/她寫了,但她接受了別人的幫助。/她寫了,但她是個怪胎。/她寫了,但......(英文版封面中譯,中文版封面保留了這一設計)

但漢松說,由于《如何抑止女性寫作》寫于上世紀八十年代,帶有鮮明的第二波女權運動的特點。現在已被列入文學正史的諾貝爾文學獎獲得者、加拿大小說家艾麗絲·門羅在當時還是一位“地方作家”,拉斯在書里為門羅被文學界長期忽視“喊冤”。“上世紀八十年代之后,美國出現了很重要的‘文化戰爭’(Culture war),身份政治逐漸在美國高校成為一個凸顯的問題。女性作家、少數族裔作家、后殖民作家等帶有強烈邊緣身份性質的作家,開始挑戰像書里痛罵的哈羅德·布魯姆這樣的“老白男”代表的文學正典的趣味,堅決跟他們對抗。”隨著歐美高校英文系開始招收諸如后殖民、酷兒理論(Queer theory)或者女性主義等研究方向的學生,這種情況才發生根本性轉變。

“在荒野當中”,打倒伍爾夫

徐蕾將喬安娜·拉斯的寫作形容為“在荒野當中高聲吶喊”。她提到幾部著作可能是拉斯創作《如何抑止女性寫作》時的重要參考:一本是伊萊恩·肖瓦爾特(Elaine Showalter)的《她們自己的文學》 (A Literature of Their Own: British Women Novelists from Bronte to Lessing),梳理了從維多利亞時代到多麗絲·萊辛(Doris Lessing)期間100多年的英美文學傳統,還有艾倫·莫厄斯(Ellen Moers)寫于1976年的《文學女性:偉大的作家》(Literary Women: The Great Writers),梳理了自18世紀晚期以來,英美文學史中重要的女性作家們。

“我們可以想見,即便在成書的1983年,《如何抑止女性寫作》也絕對不是孤響,甚至稱不上真正的先驅。”徐蕾認為,伍爾夫在1929年基于劍橋大學兩場演講改寫而成的著名文章《一間自己的房間》(A Room of One's Own),才真正算得上談論女性寫作的先驅,“我覺得拉斯在羅列這些罪證的時候,不只是在控訴父權社會,以及父權文化怎樣壓抑了女性寫作的沖動,傷害到她們的創作積極性;其實在更大程度上,她還試圖和伍爾夫做跨時空的對話。”

伍爾夫,被認為是女性主義先驅

這種意圖不僅體現在拉斯對伍爾夫文章的直接引用,還存在于間接評論中。伍爾夫強調經濟獨立對女性寫作的重要意義——只有經濟獨立了,女性才能有更多的自由探索精神世界,向世界展現豐富的情感和旺盛的想象力。拉斯把這當作攻擊的靶子,認為伍爾夫對許多女性作家的評價過于負面,比如伍爾夫曾評價“夏洛特·勃朗蒂過于熱情似火,她的想象力有一點點失控、有點越軌的跡象”,簡·奧斯丁“在兩寸象牙板上輕描慢繪的鄉間小事其范圍實在是太過狹隘,而要真正描寫社會或者是描寫戰爭,可能不是女性擅長之事”。這些都是拉斯對伍爾夫感到不滿的地方,尤其當伍爾夫提出要以“雌雄同體”的狀態進行寫作,拉斯更是反對。拉斯認為,這種做法實際上脫離了具體的歷史情境,以虛無縹緲的標準要求上世紀二三十年代的女性作家。而且伍爾夫作為英國上層階層、受過良好教育的白人女性,是否有足夠的資格代表所有女性發聲,能否窮盡每一位女性寫作者的心聲,這一點也是拉斯強烈質疑的。

《她們自己的文學》中譯本書影

徐蕾介紹到,伊萊恩·肖瓦爾特在《她們自己的文學》中對女性文學傳統進行了三個階段的劃分。第一個階段叫女性階段(the feminine stage),第二個階段是女權階段(the feminist stage),第三個階段叫作女人階段(the female stage)。第一個階段從1840年到1880年,以喬治·艾略特的逝世為分水嶺;第二個階段從1880年到1920年;第三階段從1920年至今。徐蕾認為這三個階段都有一個顯著的標志,即每個階段的出現都是以對前一個階段的反駁、批判為代表。“第一個階段是由夏洛蒂·勃朗特和喬治·艾略特創立的女性階段,如果要‘殺死’屋子里的天使,這個天使只能是簡·奧斯丁;對于第二個階段的女權主義小說家來說,那個天使就是喬治·艾略特;而對第三階段身處二十世紀中葉的小說家來說,那個天使就是伍爾夫本人。”

這樣就解釋了拉斯為何對伍爾夫如此抵觸,因為她要“殺死”伍爾夫這位代表著女性書寫階段的作家,樹立自1980年以來女性文學的新傳統。“伍爾夫所承擔的價值不僅僅是女性與寫作這個話題的肇始者,她也是拉斯所代表的現在女性要樹立她們的傳統和話語權時必須去消解的權威,(伍爾夫只是)一個潛在的權威罷了。”不過在徐蕾看來,拉斯并沒有把伍爾夫打倒。她甚至在書里不少地方,看到了拉斯與伍爾夫遙相呼應的地方。拉斯作為科幻作家,為了便于表達自己的觀點,在《如何抑止女性寫作》開頭虛構了兩組來自外星球的人群,身上長新月形鰭的人覺得自己被邊緣化,希望能獲得話語權和寫作權。而在《一間自己的房間》,伍爾夫也營造了虛構自己在河邊構思文章的場景。“我覺得兩位作家之間是暗中存在著聯系的,甚至包含著晚輩對先行者的借鑒。”

文學史,作為一部失蹤史

徐蕾在南京大學教授英國文學史,在課程安排上盡量兼顧兩性的平衡。她提到,原先英國文學史課程里男性作家占比較大,女性作家的比例相對較低,她試圖在有限的課程時節里囊括如簡·奧斯丁、夏洛蒂·勃朗特、伍爾夫等經典女性作家,以及20世紀以來的像多麗絲·萊辛、A.S.拜厄特這樣的女性作家。女性作家的占比隨著越接近當代和課程的越發深入會有增加,比如她在研究生課程中加入了繆麗爾·斯帕克(Muriel Spark)、艾麗斯·默多克(Iris Murdoch)、瑪格麗特·德拉布爾(Margaret Drabble)、薩拉·沃特斯(Sarah Waters)等,或者像扎迪·史密斯(Zadie Smith)這類晚近的女性作家。“客觀來講,如果我們僅僅考慮傳統的文學史的構架,可能還是男性作家的比重高一點,只能是說到了20世紀60年代以后,女性作家的比重會相對提高,這是我授課過程中的一些經驗。”

海明威,往往被認為是男性寫作的代表

與徐蕾教授英國文學不同,但漢松在學校里教授的是美國文學。他冒著“政治不正確”的危險直言,最熱愛白人男性作家。他對美國現代主義作家和后現代作家很感興趣:前者他會關注海明威、福克納和菲茨杰拉德這些撐起美國現代主義文學萬神殿的眾神;對于后者,他偏愛托馬斯·品欽(Thomas Ruggles Pynchon, Jr.)、唐·德里羅(Don DeLillo)、菲利普·羅斯(Philip Milton Roth)和科馬克·麥卡錫(Cormac McCarthy)。由于他的課以女學生為主,他選擇將四位女性作家簡·奧斯丁、伍爾夫、尤多拉·韋爾蒂(Eudora Welty)和艾麗絲·門羅列入課程安排。“因為歷史的原因和社會的文化機制,大量女性作家沒有辦法進入文學正典,我在教學的時候會做一些糾偏,平衡作家的性別比例;同時,也不能為了性別平衡,把不是一流的作家放到課堂里來講。”

“文學史其實就是一部失蹤史,不僅僅女性作家失蹤了,大量的男性作家也失蹤了。” 但漢松表示,曾經有很多與簡·奧斯丁同時代的女性作家活躍于英國文壇,“簡·奧斯丁并非孤星,突然亮起來,她在同輩女性作家孕育的肥沃土壤中誕生和成長”,但這些女作家大多已經消失于文學史。同時,也有不少男性作家也被文學史除名,比如桑頓·懷爾德(Thornton Wilder),在上世紀三四十年代列入美國最重要的四大作家,與田納西·威廉斯(Tennessee Williams)、尤金·奧尼爾(Eugene O'Neil)齊名。等到但漢松研究與翻譯桑頓·懷爾德的時候,他已經從文學課中消失了,文選集子都不再收錄他的作品。“為什么?因為他是盎格魯-薩克遜白人男性,他從文學史出來后,其他人可以進去。這其實非常殘酷,文學史尤其是經典作品很多時候充滿了隨機性,里面也有文化政治的因素。”

徐蕾同意但漢松的看法,用當下很流行的一個詞“內卷”來形容經典作家間的角力。簡·奧斯丁同時代的女作家,包括Ann Radcliffe、Fanny Burney等只有到1985年S.M.吉爾伯特(Sandra M. Gilbert)和蘇珊·古芭(Susan Gubar)合編《諾頓女性文學選集》的時候,才慢慢被大眾認知。她覺得,桑頓·懷爾德退出小說舞臺后,至少還能在戲劇舞臺獲得登場的機會,文學的傳承并沒有因此中斷;但很多女性小說家或詩人就沒那么幸運,如果沒有紙本留世,基本無法存續她們的文學生命力。

二流作品緣何最受讀者歡迎

拉斯在《成就個別化》這一章節提到,女性作家的二流作品有時會被當成她們最好的作品,其他優秀作品或一些作品較少的優秀女性作家便會被忽略。這個問題成了現場討論的焦點。徐蕾贊同拉斯的觀點,比如《簡·愛》就算不上夏洛蒂·勃朗特最優秀的作品,這部小說其實是夏洛蒂·勃朗特為了與《呼嘯山莊》競爭倉促間寫下的作品,不想一舉成名。在她看來,反而是夏洛蒂·勃朗特最后一部小說《維萊特》(Villette),實乃巔峰之作,沒有被大眾廣泛接受。但漢松也以亨利·詹姆斯的例子來說明這個現象。亨利·詹姆斯最好的作品是晚期的《金缽記》(The Golden Bowl)和《鴿翼》(The Wings of the Dove),但事實上,被廣泛閱讀的則是《黛西·米勒》(Daisy Miller)、《一位女士的畫像》(The Portrait of a Lady)等作品。

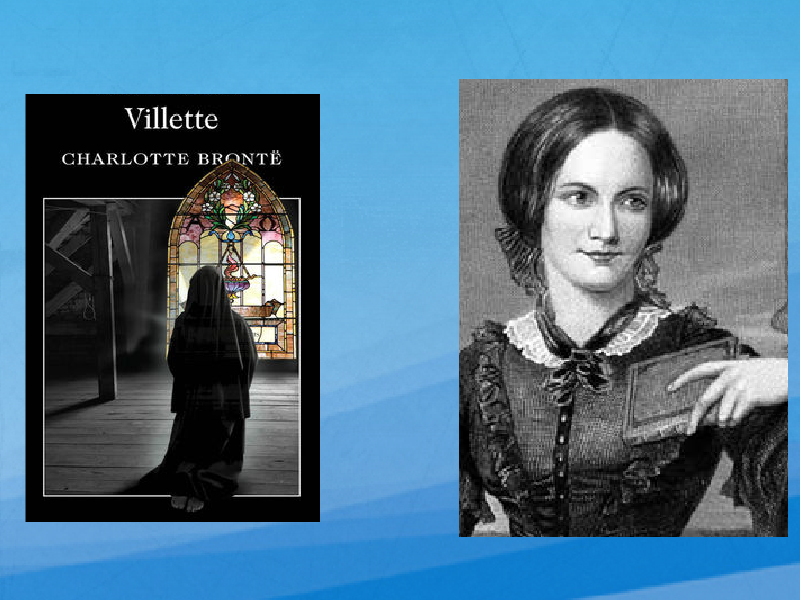

《維萊特》和夏洛蒂·勃朗特

《維萊特》取材自夏洛蒂·勃朗特年輕時在布魯塞爾求學的經歷,包括她在求學期間與一位法語教師發生的情感糾葛。為了釋放內心的壓抑,夏洛蒂·勃朗特把全部精力都奉獻給了這部小說。小說沒有《簡·愛》結尾那樣的圓滿結局,這說明夏洛蒂·勃朗特不再把大團圓作為唯一可以給予女性自我救贖之路的收尾方案。“《維萊特》凝聚著夏洛蒂·勃朗特個人的情感經歷和她內心的折射,故而整個故事沒有一個完滿的結局。”徐蕾從中看到了即便沒有男性的拯救者(比如羅切斯特先生)讓露西·斯諾的人生達到至善至美,女性仍然可以通過自己的努力,構建自己的理想。“在這個意義上,我想《維萊特》應該比夏洛蒂·勃朗特的早期作品《簡·愛》更加成熟、更加有藝術魅力。”

“《簡愛》之所以廣為流傳,是因為它引導女性尋找自己的靈魂和伴侶,實現自己的理想。當女性讀者將自己的人生和靈魂置于書中,書便成了一個非常重要的指引。”但漢松進而表示,《簡·愛》比《維萊特》地位更高的另一個原因是它在評論界獲得的價值更高。“比如像薩義德、斯皮瓦克(Gayatri Chakravorty Spivak)這樣的后殖民理論家,通過對位閱讀在《簡·愛》這部英國文學經典里發現了夏洛蒂·勃朗特的偏見。這個偏見是什么呢?就是將一個來自第三世界、來自海外殖民地的女性當作自己的敵人,她靈魂的尋找及她同羅切斯特先生的愛的結合,是以犧牲那個閣樓上的瘋女人為代價的。那個瘋女人是一個絆腳石,所以最后她放火自焚了。這樣一種與文化帝國主義共謀的特點,引發很多后殖民理論家的思考。《簡·愛》豐富的闡釋空間和議題性決定了它會一直留在文學批評的中心地帶,不是因為教授們覺得它寫得有多好,而是它反映出了一些非常深刻的問題。”

徐蕾補充說,就19世紀維多利亞時代的文學研究來說,如果評論家分析夏洛蒂·勃朗特,除了《簡·愛》,《維萊特》是一定要去研究的作品。她表示,語境不同,文本的重要性或許也會不同。“《簡·愛》有點像維多利亞時代的文化符號,當你走進這個文化長廊,可能會被琳瑯滿目的作品所吸引;《維萊特》是你走進維多利亞時代后,可以打開的第二本書。這兩個作品之間其實不需要角力,但我認為在不同的坐標系里,它們的重要性有不同的呈現。”

真正好的作家具有雌雄同體的特質

伍爾夫曾說,偉大的靈魂都是雌雄同體。北京師范大學文學院教授張莉也曾在某次講座中提到,世界級的作家可以易形易性,女性主義文學不應以作家的性別去定義,男女不是二元對立的。這引起了兩位教授的討論。在但漢松看來,亨利·詹姆斯(Henry James)便是一位擅于“易性”的作家,他以《金缽記》和《鴿翼》兩部作品為例指出亨利·詹姆斯是一位對細節、人與人的關系而不僅僅是兩性關系洞察入微的作家。“我個人覺得亨利·詹姆斯是一位讓你在閱讀的時候不太清楚或在意作者性別的作家,他的作品沒有強烈的作家存在感——比如告訴你事情是怎樣的,這個人是好人還是壞人,或者對事件的未來走向做出預判——他把自己深深地隱藏在行文當中,甚至當你覺得需要把他使勁拽出來的時候,你都不知道從何入手。他的文字就是如此綿密,讓你感覺這是一位將故事化于無形的高超作者。”

科爾姆·托賓

提及當代作家,但漢松認為愛爾蘭小說家科爾姆·托賓(Colm Toibin)與亨利·詹姆斯具有相似的易性能力。巧合的是,科爾姆·托賓被譽為當代的亨利·詹姆斯,他還特意為偶像亨利·詹姆斯寫過一部傳記小說《大師》。“你們去看科爾姆·托賓寫的《大師》,以亨利·詹姆斯的筆法書寫亨利·詹姆斯的情感,很得亨利·詹姆斯的真傳。如果托賓像亨利·詹姆斯那般書寫女性,那可能是《布魯克林》這本小說。”徐蕾則舉了新晉諾貝爾文學獎得主石黑一雄,來說明男作家易性的才能。“《遠山淡影》(A Pale View of Hills)對女主人公回憶口吻的模仿,那個聲音仿佛來自石黑一雄靈魂的深處,他在跟自己對話,進行一種自我救贖。石黑一雄的敘事方式其實是一種通過講話來治愈內心創傷的方式。”

但漢松認為,女性文學有兩個方向。一個方向是將女性的特質放到神龕里,或者用一個玻璃罩把它罩起來,甚至將它神話化——“那是最真實的、最女性的東西”;另外一個方向是像一些女性主義者說的那樣,消除這個男性與女性之間的差異,而不是堅守或推崇性別差異。他反感于“老白男式”的寫作,贊同雌雄同體可能會是一種更好的寫作狀態。

“真正好的作家,都應該具有雌雄同體的特質。” 徐蕾認同但漢松的看法。她援引法國理論家愛蓮·西蘇(Hélène Cixous)提出的“陰性寫作”概念來說明這個觀點。“陰性寫作”指一種具有女性特質的寫作方式,如果說“陽性寫作”很多帶有分析性和概括性,由理性驅動;那么“陰性寫作”則使用白色的墨水,更多是一種散播的、聯想的,由情感驅動的書寫,以認同為主,而不是為了突出批判的姿態。“陰性寫作”并不是專屬于女性的寫作方式,有些男作家也可以進行“陰性寫作”。在徐蕾看來,詹姆斯·喬伊斯就是很好地踐行“陰性寫作”的大作家。

但漢松提到當下文學市場偏愛女性作家的傾向。他認為,這種現象的根源是文學市場在很大程度上受制于女性讀者的趣味。“至少在英語文學界,我們看到布克獎等權威文學獎非常青睞有著跨文化背景的女作家:一方面,她們的文學作品確實有獨到的特色;另一方面,你也不能不承認,文學領域的審美趣味越來越傾斜于女性。 “女性氣質也好,男性氣質也好,都在流動的過程中不斷被建構。所謂性別的本真性,實際上有很大疑問。我們應該以一種更加包容、開放的心態來看待‘陰性寫作’和‘陽性寫作’。” 但漢松總結到。

厄休拉·勒古恩

最后,兩位教授向讀者推薦了他們心目中被歷史淹沒的女性文學作品。徐蕾推薦了安·拉德克利夫(Ann Radcliffe)的小說《尤道夫的秘密》(The Mysteries of Udolpho)和美國科幻小說家厄休拉·勒古恩(Ursula K.Le Guin)的作品,前者被她稱為哥特小說的先鋒,而當代科幻小說(science fiction)的傳統正可以追溯到哥特小說。另外,她還推薦了“奇情小說”(sensation novel),一種興起于19世紀70年代的小說類型。“奇情小說有點像我們現在說的丑聞小說,比如一個大家族里有一些奇怪的、混亂的兩性關系,或是某一個人物身上背負著罪孽的過去。奇情小說非常重要的鼻祖是布拉頓(Mary Elizabeth Braddon),她有一本書叫《奧德利夫人的秘密》 (Lady Audley's Secrets),這本書有改編成電影,非常的過癮。奇情小說在當代有新的延續,就是所謂的‘新維多利亞小說’。”但漢松則推薦了他在學生時代迷戀的加拿大小說家瑪格麗特·勞倫斯(Margaret Laurence),一位很少進入正統文學史的暢銷書作家。(圖片均來自網絡)