徐坤長篇小說《神圣婚姻》: 我們的心滿懷希望之歌

歐逸舟:主編您好!請允許我在接下來的交流中對您保持這一稱謂。在我的職業生涯中,能遇見您作為我的領路人,我是深感幸運的,因此這樣稱呼您,對我來說有一種微妙而獨特的親近感。但從您的經歷來看,并不是一兩個稱謂能簡單定義的。從學者到作家,從作家到編輯,當大家都已經習慣了您作為“編輯家”的身份時,您卻捧出新的長篇《神圣婚姻》,又召喚出大家對“作家徐坤”的記憶和嶄新認知。就像時下的流行詞“斜杠”“跨界”,我是否可以這樣理解,您一直在求變?

徐 坤:小歐你好!我挺喜歡“斜杠”這個說法,但是“跨界”我不太認同。我的人生經歷確實是比較豐富,但無論是在社科院做學術研究,還是小說創作,以及之后改行做編輯,我都存有敬畏之心。在社科院做學術研究的經歷給我打下了一個非常堅實的基礎,就是無論做什么,都要把它做到專業,做到極致。對了,我還有一個“斜杠”身份,專業球迷(笑)。我做球迷也是專業的。

一開始在很多人看來,在學術、寫作與編輯工作之間游走,可能是一種“玩票”性質,但對我來說,這三者之間的內核是一以貫之的,是一種相互轉化的關系,這二十幾年來,無論我是以什么身份、什么面貌,都是深度地介入我們的文學現場。而《神圣婚姻》也并不是一個意外的產物,它的出現是必然的。我以編輯的身份在文學現場的最前沿已經有十年之久了,這十年間,為曾經的作家同行們編稿、校對、出刊、宣傳,這是令我孜孜以求、篤行不怠的使命與追求。但同時,我內心也涌動起一種熟悉的激情——那就是寫作。與其說,是我在等待一部作品的到來,莫若說,是文學和現實生活在召喚它的到來。

所以,回答你的問題,與其說,是我一直在求變,莫若說,是我擁有變化的能量與激情,它燃燒著、催促著我,一定要把我所見證的、感知的、苦苦求索的生活記錄下來。我想,這也是我這個小說的內核所在。

歐逸舟:您說到“激情”這個詞,確實,在日常的工作生活中,我也總是在您身上感受到一種激情澎湃的動力,對文學的激情,對生活的熱情。但《神圣婚姻》的出現對我們來說是一個驚喜,也是一種期待的落地。就像是阿根廷球迷看到阿根廷隊在2022年的世界杯決賽中取勝,梅西舉起大力神杯一樣,是一個驚喜,但又是一種必然。我記得前不久在《神圣婚姻》的研討會上,吳俊教授談到他對您小說的發現,“速度”。在一部長篇小說中發現了“速度”,我以為這是非常了不起的。長篇小說因其體量之故,作家們往往采用一種延宕的策略,而您是反其道而行之,把一種被類同于慢跑、馬拉松的文體變成了決賽場上的致勝進球。

徐 坤:其實我認為,任何文體,詩歌、散文、小說,中篇小說、短篇小說、微小說、長篇小說,都可以選擇它的敘事策略,可以選擇延宕,就可以選擇速度與激情。這二者也并不沖突,甚至可以并存。比如我寫《狗日的足球》時,文本、語言無疑是充滿了激情的,時至今日我還記得自己用半個月的工資買了球票,只為了親眼看到馬拉多納。但在寫出這篇小說之前,我已經愛了馬拉多納十年。又是一個十年(笑)。是的,《神圣婚姻》也是如此,盡管我是這一兩年才動筆,但這個長篇的起心動念,以及我對生活的觀察與記錄,其實遠不止十年。

十年是一個大的輪廓,小說聚焦的當然還是近處的人物,因為只有置身在生活現場,貼近人物,才能寫出那種真實感,才能讓讀者們更直觀地感受到生活的本質。對寫作者來說,勾勒輪廓是容易的,我們身處這么美好的時代,簇新、宏闊、偉大的時代,一切都日新月異,充滿活力,但要寫出生活的肌理是非常難的,我們的生活充滿了過渡、短暫、偶然,一不小心,還會落入隙縫中,因小失大了。所以我很認真地打磨這個小說,它不能過于光滑,但也絕不會是晦澀的、碎片化的。

好比說,足球比賽不是22個人的點球訓練,也不是花式顛球與傳球表演,進球是最終的奧義。要進球,就需要速度。《神圣婚姻》中的每個人,都在自己的人生道路上跌跌撞撞,但理想主義的光芒籠罩著他們,善良的人,勇敢的人,努力的人,最終都有比較美滿的結局。對我來說,這就是一場酣暢淋漓的球賽,無論是世界波還是頭球攻門,努力去踐行自己的信念,就是他們用盡了力量,拼盡了速度,就是制勝進球。

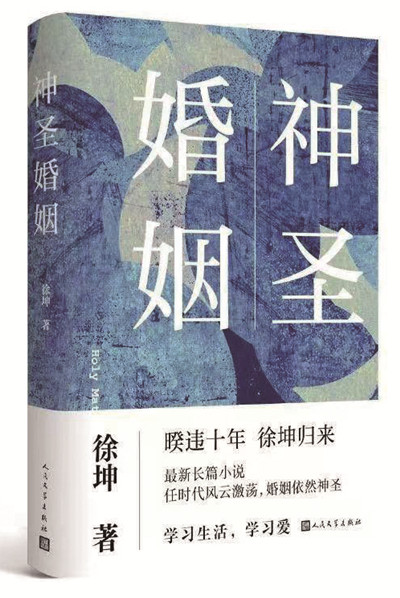

歐逸舟:其實看到新書的時候我略有些驚訝,封面的設計選用的是植物藍染般的紋理拼接,而不是我想象中的“主編紅”。仔細一想,恰恰因為這是一個充滿速度與激情的故事,才更需要作家的冷眼熱腸。或許婚姻也是如此,需要有走進婚姻的激情,也更需要冷靜與敬畏之心。但是這又喚起我的好奇,為什么是“神圣婚姻”?這里,“神圣”是我相對容易理解的,您書中寫到了很多充滿理想主義的人,為了自己的信念哪怕磕得頭破血流,哪怕獻出生命也在所不惜,神圣是信念與希望的凝聚。但為什么是落腳在“婚姻”呢?

徐 坤:為什么不能是婚姻呢(笑)?從社會學的角度來說,婚姻是一個社會最基礎的一對一關系。由這個最基礎、最簡單的關系的延伸與擴散,就能映射出我們社會生活的宏大圖景。個人作為行動主體,是無法被抽離他/她的社會身份與關系脈絡而存在的,要想努力地去把握生活的總體性,就更需要從最基礎的關系中進行挖掘。

比如小說里開篇就寫“90后”的程田田失戀,相當于是被悔婚吧。前男友孫子洋跟她分手的原因,有經濟層面的,兩家人對于購房的規劃理念不同;也有精神層面的,孫子洋留學歸來在頂級事務所工作,卻完全不能適應工作節奏,這不僅僅是感情與現實的沖突,更是道德倫理與現實利益的短兵相接。而這兩個年輕人的關系又分別牽連出了程田田的大姨好友顧薇薇和丈夫薩志山的婚姻,孫子洋的母親于鳳仙被設計假離婚,假結婚卻遇見真愛等等。這些人的婚姻關系發生了變化,每段關系中的人,有被動改變的,也有主動求變的,既呼應了時代的變遷,也是社會變革中的一環。

雖然你說“神圣”是更容易被理解的,但我還是想認真談一談這個主題。我在小說中寫到了“宇宙文化與數字經濟研究所”,一個研究所要如何改制轉企、自負盈虧呢?我相信很多人讀到這里都會有深刻的共鳴。但是,事情難為,就不去為了嗎?我不是這么想的,小說中的帶頭大哥孔令健也不是這么想的。在一個嶄新的數字化世界里,我們不僅要改變,要生存,還要去踐行自己的使命,在萬物微緲的宇宙中繼續探尋與追問。知識分子的使命,就是堅定不懈地去做一些可能不被當下的人所理解、但又有著深沉的價值與意義的事情。

歐逸舟:文學的價值就在于此。

徐 坤:知識分子也不等于搞文學。我之所以把這個研究所設計命名為“宇宙文化與數字經濟研究所”,就是想致敬更廣大的知識分子群體。知識分子關心的不僅僅是自身所學的知識,知識分子關心宇宙,關心人之所以為人,追求的是一種智慧的啟迪。

歐逸舟:“宇宙文化與數字經濟研究所”所長孔令健就是一位充滿理想與熱血的典范。大家都對孔所長的原型人物感到好奇。

徐 坤:孔所長的原型是我非常尊敬也非常信賴的前輩大哥,當然,他不是一個人在戰斗。在他身上,集中了我對文學同道們的感佩與致敬,這里我說的文學同道們,有大哥,有小妹,有男同志,有女同志,歡迎大家自行認領。你剛才說的“孤勇”“逆行”,其實恰恰是因為時代在變,在新的形勢中,我們更需要呼喚擁有理想主義的同道互相抱團取暖,團結進步。

歐逸舟:您還提到了王蒙老師的《青春萬歲》。

徐 坤:是的,我希望《青春萬歲》帶給我們的感動與震撼,那種激情燃燒的燦爛情懷能作為我的文學底色。《青春萬歲》照耀了我,我希望它繼續照耀我的讀者們。就像那首歌里唱的那樣,“我們的心滿懷希望之歌”。

歐逸舟:每次讀到這里我也是深感振奮。現在我可能要插播一句題外話。自從您來到雜志社后,我們的工作流程中有一個小小的變化——我們在作者簡介的標注中實現了男女平等。這也許是您出于多年的學術訓練的習慣,對文字資料要求比較嚴謹,但對我來說無疑是一種鼓舞。我知道您是國內最早研究女性主義的學者之一,而您的小說中的女性,比如程田田,比如于鳳仙,也都經歷了一些憤懣、不甘、無助……的情緒,但更多的是一種清醒的姿態,面對磨難和挫折,她們也都切實地踐行了你曾經說過的一句話:“女性主義,是要向社會要結局。”我從您身上獲得的最大的鼓舞就是,女性主義,要從不把自己視為他者開始。

徐 坤:時代是在進步發展的,我們會遭遇各種各樣的價值觀,但總的是趨向于更為文明包容的方向發展。小說里的女性的際遇與奮斗,也在一定程度上闡釋了我的觀點。女性在社會生活、工作場域中不是弱者,不是受害者,為什么到了愛情婚姻失敗的時候,就成了弱者,成了失敗者呢?扮演一個受害者的角色,沉浸在痛苦之中無法自拔,對我們的生活有任何益處嗎?沒有。你看孫子洋,他拋棄了程田田,他就是勝利者了嗎?婚姻是神圣的,但當人們在愛情和婚姻的道路上遭遇了挫折,真正應該做的,就是努力振作起來,尋找自己在這個社會中安身立命的方式,自立自強,才能真正做到反敗為贏,也才可能遇見真愛。

歐逸舟:我讀小說開篇您寫到程田田的大姨毛榛去潘家園探望老同志時的心情,想起了您在散文集《春天奏鳴曲》中的序言。那是一篇有特別意義的序言,其中引用了您的一份政協提案與朝陽區市政市容管委會的回復,請允許我引用它們的標題《關于朝陽區華威北里小區48號樓垃圾樓整改的提案》《北京市政協第十二屆委員會第四次會議第0205號提案辦理報告》。在我看來,您所做的不僅僅是向社會要說法,也不僅僅是安身立命、自立自強,而是以自己的社會影響力、以實際行動去為大眾謀福利,同時,又通過文學的方式去記錄和表達,讓我更真切地感受到了女性的關懷、文學的力量。

說到這里,又不得不提您小說里的地理空間。小說的空間感非常宏闊,但最重要的部分還是北京,以及東北,沈陽、鐵嶺。北京毋庸置疑是故事的主場,而東北,在我的閱讀感覺里,它不僅僅是一個空間意義上的故事發生地,而是一種很有靈魂感的存在,一種心靈的連接。借用王蒙老爺子對《神圣婚姻》的評語,您的小說又有真實,又有敬畏,還有堅定的珍惜,更有幽默感與趣味感,而這能寫出樂來的,是“東北人的強項”。能請您聊聊,東北與北京,對您的寫作意味著什么嗎?

徐 坤:小說里的故事,確實都取材于我身邊發生的真人真事。寫小說,歸根結底還是要講故事。這些年,在工作中,讀了那么多同道們寫的小說,我也一直在苦苦思索,要如何講好故事,要如何講好中國故事。直到有一天我執起筆,開始寫下這部小說,我漸漸意識到,是故事在召喚講故事的人。在當下,要講好中國故事,離不開東北,離不開北京。

為什么是東北呢?東北是我的鄉愁,是作為寫作者的我的來處,也是諸多故事的緣起。長子情懷滋養著這方水土,俠骨柔腸,出手成夢。

為什么是北京呢?北京的故事,就是中國的故事。我在北京30多年,親眼見證了曾經的蒼茫與今日的繁華,作為親歷者和參與者,見證了2008年舉辦的夏季奧運會和2022年的冬季奧運會。2004年初,當我成為北京作協的駐會作家時,就與奧運會結下了深深的緣分,從那時起到2008年8月奧運會召開,我進行了密集的采訪和艱苦的寫作,交出了一份50多萬字的答卷,那就是我的長篇小說《八月狂想曲》。我試圖以自己的筆,記錄下這風起云涌的時代與它的飛速發展,而這座城市的發展,與生活在其間的人們的夢想和拼搏是分不開的。今日的北京,比起當年,又更多出幾分國際大都市的氣概。每日在東三環與北五環之間奔走,望著鱗次櫛比的高樓和穿行其間的人們,我想要為這個城市留下些什么,更想要為這些人帶來些什么。因此有了《神圣婚姻》。天地悠悠,過客匆匆,世事流變而真情不變,理想主義的光芒不減,我們永遠相信“青春萬歲”,永遠秉持敬畏之心,永遠滿懷希望之歌。