“劉半農是中國西北科學考查團的靈魂”

中國西北科學考查團出發前與送行人員合影

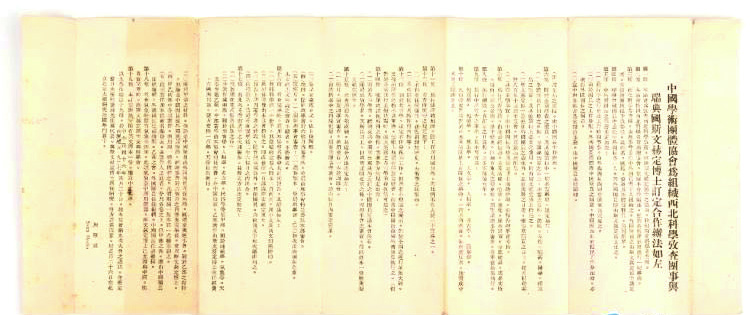

一九二七年四月二十六日簽署的十九條協議原件(袁復禮家屬收藏)

中國西北科學考查團是第一個中外平等合作的大型科學考查團。在長達六年的時間里,考查團歷盡艱險、奮勇拼搏,取得了舉世矚目的成就。這也是中國科學家對西北的第一次大規模多學科的考察。這次考察,劉半農做出了重要貢獻,考查團中外雙方一致認為:“劉半農是中國西北科學考查團的靈魂。”

一

1926年,德國漢莎(Lufthansa)航空公司打算開辟從柏林經北京到上海的空中交通線,出資委托瑞典探險家斯文·赫定(Sven Hedin)博士來華,探測一路上的盛行風向、風速、云團、暴風雪、沙塵暴等空中走廊的氣象條件。

1926年12月,以斯文·赫定為首的瑞典、德國等多國科學家、航空人員來到中國,自稱“斯文·赫定中亞遠征隊”(“探險隊”),準備借此機會在我國西北地區作全面考察。斯文·赫定先拿到張作霖寫給新疆督軍、介紹他去西北的親筆信,又得到北洋政府簽發的旅行許可證,之后與當時的農商部地質調查所簽訂了西行的協議。

1927年3月初,協議的內容傳出,我國學術文化界強烈反對,因協議中有兩點令人不能容忍:一是只容中國人二人參加,負有與當地官廳接洽之義務,限期一年,到新疆后即須東返;二是將來采集之歷史文物,先送瑞典研究,俟中國有相當機構再送還。面對這樣的協議,以北京大學考古學會為首的十幾個在京的學術團體開會商討對策,會上成立中國學術團體協會,推舉劉半農為協會理事會的常務理事,并發表“反對外人隨意采取中國古物”之宣言。

一開始,斯文·赫定以為按慣例在中國考察都由洋人獨斷專行,采集品運出國境無人過問,而這次考察獲得政府批準,又允許兩名中國人參加,已比過去讓步,因此沒有想到會遭到中國學術界如此強烈的反對。斯文·赫定求助北洋政府,北洋政府怕釀成學生運動,轉告斯文·赫定:“如果反對組織變得更加激憤,現政府出于自己的考慮,也將撤回簽發的許可證。”“您與您的整個探險隊將面臨從包頭被迫強制遷回的風險。”斯文·赫定于是轉而準備宴請中國學術團體協會的代表,可沒有人赴宴。這時斯文·赫定自感“身陷困難的深淵”,意識到除了與中國人合作,別無出路。他在日記中寫道:“假如我拒絕與中國人合作,那全部事體都要得壞名聲,我也只好解散遠征隊,準備歸程。”他不得已,通過北大研究所國學門主任沈兼士轉達學術團體協會,謀求妥協,愿意合作。

學術團體協會要保護中華歷史遺產,維護國家主權,但當時的經濟實力和技術裝備嚴重不足,又缺乏大規模野外考察的經驗。值此機會積極開展平等互利的中外合作,反倒有利于發展我國的科學技術事業,因此學術團體協會審時度勢,堅持以我為主、平等互利的原則,決定與斯文·赫定談判合作事宜。

學術團體協會召開多次會議,推舉北大國文系教授、北大研究所國學門導師劉半農博士為談判代表。這位學識淵博、著述豐富、思維縝密、處事謙謹又能仗義執言的北京大學國文系教授,深切關注并竭力抵制洋人來華盜寶已有多年。劉半農與斯文·赫定個別磋商十余次,同學術團體協會往返傳達。隨著磋商進程和書信往來,學術團體協會又多次和斯文·赫定開會談判。

二

想要了解這次談判,先說說斯文·赫定其人。

1890年后,斯文·赫定曾多次來中國新疆、西藏“探險”,察看山川地貌,測繪地圖,發掘歷史遺址。早期他曾參與攫取我國考古文物的活動,還大量收集過動物、植物標本。他曾到過“冰川之父”慕士塔格峰、“世界屋脊”青藏高原;曾三次進入被稱為“死亡之海”的塔克拉瑪干沙漠,在葉爾羌河及塔里木河漂流過;1900年,他偶然發現了被沙漠湮沒了千年的樓蘭古城,1901年又專程到該地進一步發掘,挖出150多件漢文圖書,順手帶回瑞典,現藏于斯德哥爾摩中亞文物收藏所。

斯文·赫定善于汲取別人的經驗教訓,為自身的利益而適當妥協。他在筆記里寫著:“中國人在他們國內是在家里,外國人只是客人。如果客人對于自身的利益沒有適當的機變和智慧,用寬宏合禮的態度去對待他們的中國主人,他們不好的態度,自身必食其報。”他在對新疆、西藏的多次考察中,始終依靠當地政府和群眾,“友好”對待為他服務的人。這使他的考察進行得比較順利,而且獲得了豐碩的成果。許多發現使斯文·赫定飲譽歐洲學界,他逐漸成為世界著名的“中亞探險家”。

斯文·赫定過去到中國考察只是他個人的單獨行動,到了中國臨時雇用助手和仆人,考察項目也比較單一。這次來華,斯文·赫定已62歲,又患有慢性病,難以獨立經受野外的艱苦生活。德航出巨資使他有機會領導瑞典、德國、丹麥等多學科專家組成的大型“探險隊”,深入綏遠、寧夏、內蒙古、甘肅、青海、新疆做全面調查、發掘。他作了周密的安排,計劃龐大,志在必得。一開始,斯文·赫定心存西方人慣有的偏見輕視中國人。談判伊始,他在筆記中寫著:“中國的科學水準和組織能力以及財經實力均未達到歐洲人的水平,不足以組織一次現代的探險。自愧之情使他們更為敏感和多疑。”“我采用了一套溫和加雄辯的外交辭令。”

對于這個閱歷豐富、自命不凡、老謀深算的談判對手,年僅36歲的劉半農始終以實事求是的態度,以其睿智、博識和務實精神,以及對國家、對民族的擔當和爭取學術主權的堅定信念,對斯文·赫定曉之以理、動之以情,令斯文·赫定一再感受到中國學者的誠懇、智慧和毅力。在斯文·赫定的筆記里,有最初的直覺——“談判代表客氣而和藹。劉半農、徐炳昶(北大教務長、哲學教授)、袁復禮(清華兼北大地文學教授、北大考古學會代表)等能操流利的法語、英語”。他感受到學術團體協會代表們“語言邏輯上的鋒利及透人的深度令人震驚。沒有使用激烈的語言和暴力,只有友誼和忍耐。我并未覺得歐洲人的文化高于中國人”,這是斯文·赫定對中國人新認識的開始。

談判過程中,斯文·赫定卻在未告知中方的情況下,3月22日讓“探險隊”的主體十余人,以兩節行李車載了約有40噸給養與裝備,離京奔赴包頭。這引起學術團體協會的震驚與憤怒。斯文·赫定在筆記中寫著:“3月23日收到劉半農教授的信,激動的情緒溢出紙面。說我讓探險隊離開北京,有悖于先前的承諾,也表現出根本不想遵守它。”“劉責問我,是否也想悄悄地離開北京赴包頭,然后帶領整個隊伍向沙漠進發?”“我不得不向他保證‘不!沒有我,探險隊絕對不會出發西進,在與你們達成協議之前,我不會離開北京’。”

緊接著,學術團體協會提出15項合作考察條件,由劉半農與斯文·赫定談判。15項的要旨是:遵循學術主權屬我的原則,為保障中國文化前途,嚴禁一切侵犯我國權、破壞文物古跡等損害學術的不良行為。主要內容有:

一、在中國境內作科學考察,考察組織應定名為“中國西北科學考查團”,不應稱“中亞遠征隊/探險隊”。

二、考察所得,應在中國境內妥為保存,以供學者研究,采集物除非經學術團體協會審查,絕不許擅自運出境外。

三、考查團中必須有足夠的中國成員,與外國團員共同考察。如果只是1至2個中國人參加,負責與當地政府溝通,就成了外國考查團的隨從、仆役。中國人對祖國的歷史文物有比外國人更深更高的識別、鑒賞能力,在勘察、發掘中能更周密細致地工作,加強文物保護意識,維護國家利益,行使主人翁之責權。

四、考查團的領導應該中瑞雙方各有團長,具有同等職權和尊嚴,一切工作由兩團長商量決定,有利于工作的開展。

第一次交鋒中,斯文·赫定只接受其中的8項,最反對的是考察所得不準運出境外。對于這個問題,雙方爭論良久。經多次磋商,斯文·赫定的認識有所改變,他在筆記中寫著:“中國人更有權利去獲取自己國家的果實,而不是讓外國代理人去干,這是非常自然的。”“中國人要求將所有考古發掘物保存在自己博物館里是符合文明國家中通有的法律規定的。”

對于“考查團的領導應該中瑞雙方各有團長”這一項,斯文·赫定“內心最不愿意的是考查團中中國人和外國人有平等地位”,他認為“整個行動有兩位領導是最根本的錯誤”。但他“平靜地接受這一要求”,因為他認為“野外艱苦嚴酷的生活將自動證實誰是真正的領導”,他不相信中國人能到沙漠去研究學問。當時歐洲還有外交家預言“中國人哪里知道大沙漠是什么,他們將來走出包頭不遠就會全體轉回北京”,因此斯文·赫定相信會有“全體轉回北京”的這一天。

學術團體協會由劉半農、徐炳昶、馬衡(北大歷史系教授、故宮博物院院長)共同起草合作條文,經過劉半農與斯文·赫定反復磋商,經過50多天的反復協調,最終訂立詳細的合作條文。4月20日推選周肇祥(古物陳列所所長、中國畫學研究會代表,畢業于京師大學堂法政科)、劉半農、袁復禮、李濟(清華國學研究院教授、考古學家)四位代表,與斯文·赫定逐條研究合作辦法。最后,由徐炳昶、馬衡、劉半農起草,李四光(北大地質系教授)、袁復禮、李濟譯成英文,議決了《中國學術團體協會為組織西北科學考查團事與瑞典國斯文·赫定博士訂定合作辦法》十九條(下文簡稱“十九條協議”),于4月26日由周肇祥和斯文·赫定簽字通過。

十九條協議是中外雙方考察活動的規范,為六年考察任務的完成起到了根本保證的作用。該協議讓清末以來外國探險家、科學家、盜寶人無視我國主權,在我國境內暢行無阻、隨意發掘大量珍貴文物的屈辱歷史就此終止,成為此后外國人來華考察必須遵循的典范。十九條協議是中國近代科技史上第一個中外平等互利的合作協議,推廣到科學考察以外的任何領域都可以仿效,劉半農在一次大會上指出:“這個協議開我國與外人訂約之新紀元,當此高唱取消不平等條約之秋,望我外交當局一仿行之。”

三

中國西北科學考查團組建時我國團員有10人,其中8人是北京大學的師生。中方團長為徐炳昶,團員為袁復禮(后期任代理團長)、黃文弼(北大考古學教師)、丁道衡(北大地質系助教),又通過考試在七八十名考生中選拔出4名考查團氣象生,北大土木系畢業生崔鶴峰、北大物理系在讀生馬葉謙(三年級)、李憲之(二年級)和劉衍淮(一年級),還有兩位是詹番勛(華北水利工程師)和龔元忠(歷史博物館攝影師)。

十九條協議簽訂后,劉半農積極支持徐炳昶擔當中方團長的重任,答應在徐炳昶西行期間照顧徐炳昶家屬的生活。劉半農又幫助4位氣象生作出發前的準備:安排他們到觀象臺參觀。觀象臺臺長常福元是學術團體協會理事會的理事,他向氣象生介紹氣象儀器和觀測方法,并送兩本氣象學專著《理論氣象學》和《氣象儀器學》。劉半農又找氣象生談話,親切地囑咐他們:“出去后所見所聞都要詳細記錄下來,當時可能沒有用處,以后可能有很大用處……與外國人在一起要友好合作,要表現出中國青年的氣魄,還要注意不許外國人有越軌行為……要多考慮問題,幫助徐先生做好團長的工作。”

劉半農語重心長的談話,對年輕人起著重要的作用。1928年10月,氣象生李憲之在青海柴達木盆地西北的鐵木里克遇到一次強冷空氣,他作了詳細記錄。自此以后李憲之研究寒潮和臺風,寫出了氣象科學史上具奠基性的劃時代經典名著,為中國氣象事業贏得了世界性的聲譽。多年后,李憲之回憶說:“劉教授囑咐的‘所見所聞都要詳細記錄下來’這一教導,使我受益終生。”——這是后話。

5月9日,中國西北科學考查團從北京大學紅樓出發西行,劉半農在北京負責考查團理事會的工作。

考查團西行期間,劉半農坐鎮北京,對考察中的一切工作,無論是事務性的或是監察指導性的,事無巨細,必親自躬行,把各種問題解決得妥帖而合乎情理。

在劉半農的監察下,考查團嚴格執行十九條協議的各項規定,在工作中不斷取得驚世成果,大量采集物、發掘物分批由駱駝經草灘、戈壁東運,無一流失境外。運到北京后,都由劉半農一一驗收、保管,造冊登記,每一物件都寫有收據。

劉半農掌握著考察進程并作指導,促使考察順利進行,及時肯定考查團成績并向社會發布。豐碩的成果讓世界震驚,令中國人歡欣鼓舞。考察初期,黃文弼在額濟納一土堡中發現數枚居延漢簡,黃文弼因隊伍開拔要離去,留話“此處如細發掘,必可多得漢簡”。瑞典考古學家貝格曼(Bergman)受到啟發,發掘居延漢簡一萬多枚,后更舉家來此兩年,與劉半農等中國學者共同進行研究。在劉半農的嚴密監督下,執行十九條協議中考古物品留中國的規定,貝格曼發掘的一萬多枚居延漢簡全部留在了中國。北大28歲的助教丁道衡發現包頭白云鄂博大鐵礦,徐炳昶團長立即電告北京的理事會,常務理事劉半農促使徐炳昶給丁道衡派地圖學家詹番勛去支援,將鐵礦分布情況測繪成二萬分之一的地圖,當時國人譽白云鄂博為“第二個大冶鐵礦”。1928年9月中旬至10月底,北大教授袁復禮在新疆三臺南的大龍口發掘得二疊紀三疊紀的爬行動物化石,分屬42個個體,其中有7個完整的個體(后經鑒定為恐龍新品種,定名為袁氏闊口龍、袁氏三臺龍),此消息由斯文·赫定和考查團理事會向國內外發布,引起中外學術界轟動。瑞典一位地質學家對斯文·赫定說:“你們費巨款作考查,即使只得此一件大發現,已屬不虛此行。”

劉半農還不斷擴大中國西北科學考查團在社會上的影響、作用和意義,增聘著名學者加入學術團體協會成為理事會理事,譬如增聘地質調查所主任翁文灝,北平研究院歷史語言研究所主任傅斯年,中華文化基金會總干事任鴻雋,北大教授胡適、陳受頤為理事。在軍閥混戰的社會環境中,劉半農努力爭取當地政府的支持,盡全力為中國西北科學考查團排除地方勢力對考察工作的干涉和破壞。

在一年半的時間里,考查團不斷取得舉世矚目的成果,事業正處蒸蒸日上之勢,考察發掘還大有可為,但時間太緊、人手不夠。斯文·赫定想從瑞典請一天文學家、一語言學家,又想在和闐河畔沙漠中增設氣象測候所,需要兩名中國學生。經過一系列努力,1930年5月,考查團決定選派北大生物系學生郝景盛參加中國西北科學考查團去采集標本。1931年10月,當時的氣象研究所竺可楨所長選派在南京北極閣氣象研究所工作的胡振鐸和南京東南大學地理系二年級學生徐近之參加中國西北科學考查團任氣象助理。胡、徐二人從南京到北京,謁見考查團常務理事劉半農,劉半農對二人勉勵有加,介紹氣象測候的任務和意義,要他們學習德國的測候技術和先進儀器的應用;同時要監視外方的不軌行為,例如偷盜文物、拍攝有關國防的照片。兩人懷著對劉半農的敬佩,領命西去。胡振鐸后來曾寫詩回憶參加中國西北科學考查團的經歷,其中就有“人民外交勝利好,首席代表是劉老(劉半農)”一句。

還有一事,是劉半農積極推動中國西北科學考查團紀念郵票的發行。在1929年1月16日的理事會議上,斯文·赫定提出要為這次考察出一套紀念郵票,劉半農積極支持,并向政府提出申請。蔡元培向交通部發出公函,謂:“考察西北科學事務,在本國實為創舉,兩年來中國西北科學考查團有相當成績,所謂發行紀念郵票,意在引起國民對于學術探查之趣味。政府為學術界發紀念郵票,在國外亦多先例。可否準予照辦,以示政府倡導之意。請鑒核施行。”1932年6月,為紀念中國西北科學考查團成功考察,紀念郵票一套四枚正式發行,票面為故宮所藏元代畫家作品,票上有中國字和拉丁字相對照。

四

功崇惟志,業廣惟勤,加之祖國的大西北資源豐富,考查團幾乎每天都有新的發現和收獲。

丁道衡在白云鄂博發現大型鐵礦,該礦儲量豐富,成分高、體質純。一個月后,袁復禮又在丁道衡發現的礦區以西十余里處發現鐵礦苗。進入新疆后,丁道衡橫穿天山,采集到多種化石和地質材料,又發現多處油苗、煤炭、鐵礦等。他繪制出地質圖,寫出《新疆礦產志略》,論述新疆石油、煤、鐵、銅、金、銀、錫、玉石等礦產資源。

考查團到包頭不久,黃文弼就發現具有遼、金、元史料價值的王傅德風堂碑,又發現新石器時代的石斧,不久,在額濟納一土堡中還發現數枚居延漢簡(漢代原始邊役檔案的木簡)。入新疆后,黃文弼對吐魯番盆地、塔里木河流域和羅布泊地區的古代遺址作了周密調查,考證了古高昌國的塋域和紀年,發現古墓群、古陶器、西漢烽燧臺遺址、居倉遺址以及很多漢通西域的最早的文字簡牘、墓表、石器、玉器、五銖錢等。黃文弼對許多古城的位置、遷徙和歷史演變都做了考證。

袁復禮入新疆后,從測繪開始,調查地貌、地層、構造、巖山、冰川、古生物、礦產,制作了詳細的地質圖。他兩上天山,建立了二疊紀、三疊紀的地層剖面圖,在準噶爾東部編繪了地貌圖,詳細記載了侏羅紀天山龍產地的地形地貌特征。五年中,袁復禮發掘到獸形爬行動物恐龍化石72具,其中首次發現的新品種就有8種,這些化石的年代比以前外國人在中國發掘所得提前一億多年。發現如此眾多而且完整的大型爬行動物化石,當即震驚了世界。此外,袁復禮還發現了中華半椎魚、葉肢介、珊瑚及雙殼等重要動植物化石,發掘到大量的古代文物,發現了煤、鐵、石油苗等礦點……他為當地人民找到了地下水,幫助少數民族改進煉鐵技術,人民感謝他,為他立生祠,造“袁公廟”和“復禮廟”,讓子孫后代永遠記住他的恩德。

考查團的發現發掘,源自團員們深厚的學術功底和正確的鑒別能力,源自他們不畏艱險、不辭辛勞、鍥而不舍的工作精神,源自他們追求學術完美、不計較個人得失、精誠合作的工作作風,也與整個考察過程中每事都受到理事會常務理事劉半農的深切關注、嚴密監察和熱情指導密不可分。中國西北科學考查團震驚世界的成果連同他們高尚的道德品質開創了中國大規模科學考察的歷史,贏得了中國人應有的尊嚴,樹立了中外合作的典范。對斯文·赫定來說,考察所獲比他原來計劃的更豐富、更輝煌,這給年屆七旬的斯文·赫定的探險生涯畫上了圓滿而光彩的句號。

科學家是實事求是的,斯文·赫定改變了原先某些西方人對中國人的看法。他在筆記里寫著:“考查團的中國團員對整個考察活動具有非同尋常的實際作用。”“我從來沒有因為接受了中國人的條件而遺憾過。”“中歐間這種善意的友誼合作是一種真正愉快的源泉,我把同地球上最偉大的、在許多觀點上最饒有趣味的民族這樣密切地接觸過這件事當作最大的收獲。”“合作是最完美的。”筆記中多處提到“中國人素質優良”“我抱著同情與感謝,愿終生記著他們中的每一個人”。

斯文·赫定對考查團中的各人還有具體的、生動的贊揚,他說黃文弼是“博學的考古學家”,說“袁復禮是非常博學的、優秀的地質學家、古生物學家、考古學家、地形測量學家”,他預言“年輕的中國團員將有重大的貢獻于世界”。事實證明,斯文·赫定的這些贊詞并非溢美之詞,而是他慧眼識英才。

在行動中,斯文·赫定更切身體會到考查團有中方團長的必要性。他寫道:“在偏遠地區由中國同行出面與當地政府談判要比我們外國人出面有利得多。”“能求助于可信賴的、友好的中國人的幫助,對我們歐洲人來說是一筆無價之寶。”斯文·赫定把黃文弼、徐炳昶所帶的中國歷史古籍稱作“金礦”,“徐把最重要的內容翻譯出來。過去我不了解的地區只能回國求教于漢學家,現在能隨時得到幫助”。

談判期間,與斯文·赫定接觸機會最多、接觸時間最長的,正是學術團體協會理事會的常務理事劉半農。斯文·赫定感受到劉半農的“可親而友善”,還為劉半農做了素描肖像畫。在考查團西行期間,劉半農在北京,斯文·赫定說“劉半農在幕后左右著協會的行動。 在隨后的幾年里,我向他申請我所需要的一切”。考察過程中有什么問題,大家不分巨細都找劉半農解決。斯文·赫定說,劉半農是“學術團體協會真正的領袖,是理事會的靈魂和核心”。

的確,無論是考查團成員,或團員家屬、學生,或一代代的繼承人、后學者,都如此認同著:中國西北科學考查團的輝煌成果和深遠影響,都有劉半農的貢獻在其中,劉半農是考查團當之無愧的靈魂和核心。